腸内環境と熱中症の意外なつながりを解説

2025年 8月 20日 水曜日

皆さん こんにちは!

酷暑の毎日がつづきますが、いかがお過ごしでしょうか。

今回は、そんな暑さにまつわるお話をさせていただきます。

申し送れましたが、私は今年の2月まで集中治療室にて看護師として勤務しておりました。

私が勤めていた病院では毎年、自ら決めたテーマに沿って研究をする取り組みがあり、昨年「熱中症と腸内環境の親密な関係」について研究をしましたので、皆様へ共有させていただきます!

はじめに、「熱中症」と「腸内環境」は一見関係がなさそうに思えるかもしれませんが、実はかなり密接に関係していると言えます。

Q:そもそも熱中症とは何か。

A:簡単にお伝えすると、様々な要因から体温調節機能が乱れ、体内に熱がこもることで起こる障害の総称です。主な症状は以下の通りです。

・軽症:発汗、めまい、筋肉痛、こむら返り、あくび

・中等症:頭痛、吐き気、嘔吐

・重症:眠気、高熱、意識障害、昏睡

今年度も、熱中症になる方の割合は高水準で推移していますが、様々な理由から救急要請に対し救急車が足りず、対応が遅れるケースもあるようです。

では次に

Q:腸内環境 とは何か。

A:簡単に要約すると、腸内に存在する細菌(腸内細菌叢)のバランスや腸の状態のことをいいます。

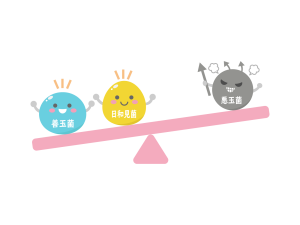

善玉菌・悪玉菌・日和見菌がバランスよく存在することが重要で、私たちが生きていくうえで腸内環境は以下の点に関与しています

・ 免疫機能の維持

・ 炎症の制御

・ 栄養吸収の調整

・ 体温調節への間接的な関与

現段階では、まだ腸内環境と熱中症は本当に関係性があるの?と疑問を持たれている方も少なくはないと思います。

それでは、「熱中症」と「腸内環境」どのよう関係性があるのか見ていきましょう!

1.高温時の腸のバリア機能低下

高温環境では、腸管のバリア機能が低下しやすくなります。これにより腸内細菌や毒素が血中に漏れ出す「リーキーガット(腸漏れ)」のリスクが上昇し、全身性炎症が起こることがあります。これは熱中症の重症化にもつながるとされます。

2.腸内細菌と体温調節の関係

腸内細菌の産生する短鎖脂肪酸(酪酸、酢酸など)は、自律神経の調整や炎症抑制作用を通じて、体温調節やストレス反応の正常化に寄与しています。

3.免疫機能と熱中症

腸内環境が乱れると、免疫応答が過剰になったり鈍くなったりして、体温調節異常や熱中症後の回復の遅延が起こる可能性があります。

このように腸内環境と熱中症はとても親密な関係があるということがお判りいただけたかと思います!

まとめとなりますが、

Q:情報を元に腸内環境を整え、熱中症に負けない身体を目指すにはどうしたいいのか。

A:

- 食生活の工夫

- 発酵食品(ヨーグルト、納豆、味噌など):善玉菌を増やし、よりよい腸内環境にするための手助けをしています。

- 食物繊維(野菜、海藻、豆類など):腸内環境を整える腸内細菌のエサとなります。

- 水分と電解質の補給:脱水により循環血液量も減少します。血流が悪くなることで、腸での水分や電解質、栄養の吸収能力が低下します。

- 睡眠とストレス管理

- 睡眠不足やストレスは腸内環境を乱れるため、 熱中症リスクも上昇します。

- 運動と体温調節訓練

- 適度な運動で自律神経を鍛え、発汗・体温調節機能を高めます。汗は身体の温度を下げる効果もあります。

最後までご覧頂きありがとうございます!

皆さんで腸内環境を整えて、熱中症になりにくい身体を目指し、ぜひ楽しい夏を満喫しましょう!

※体調や内服薬の種類によっては、摂取や実施が難しいものもご案内に含まれております。

ご不明点がある場合は、かかりつけの医療機関様へご相談いただければと存じます。

EPファーマラインでは新しい仲間を募集しています!詳細はこちら▼

Posted by nurse005.

カテゴリー: 未分類.